Palcoscenico e mondo binario in Reservoir Dogs a 30 anni dall’uscita

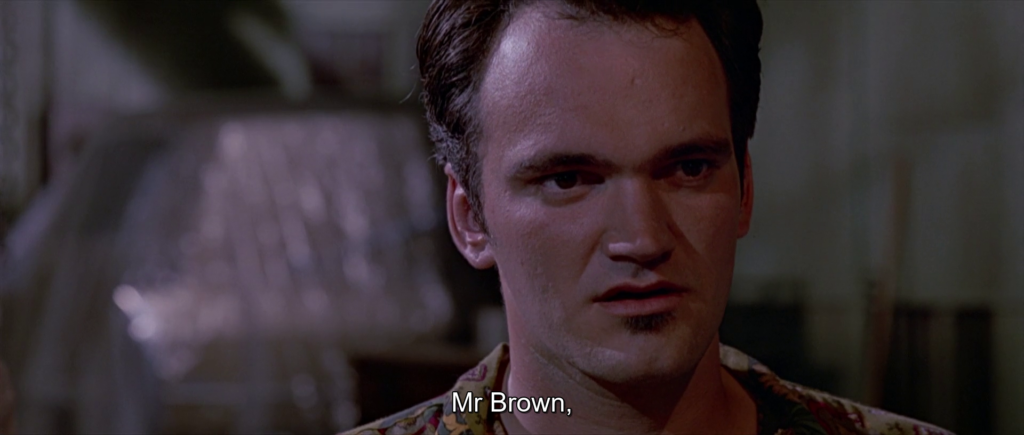

Rileggere con gli occhi di oggi un new classic del cinema americano – un dovere morale e un piacere unico, foss’anche soltanto per saggiarne la tenuta linguistica e la presa su uno spettatore mutevole, che sempre più spesso guarda alle passioni originarie con occhio scettico. In questo senso, Reservoir Dogs (Le Iene-Cani da rapina, come fu ribattezzato in italia e per sempre sarà ricordato grazie al brand televisivo omonimo) rappresenta l’oggetto perfetto, feticcio che diede vita a una fissa generazionale (Tarantino) e caso cinematografico da tornare a indagare e celebrare a 30 anni da quel fatidico 1992, quando il talento e la maniacale perseveranza di un bizzarro venditore di videocassette riuscì a convincere grandi nomi suoi idoli, in primis Harvey Keitel, Mr. White buono anche nella realtà, a finanziargli l’impresa.

A rivederlo oggi, l’esordio di Quentin Tarantino mantiene intatte freschezza e genialità, giusto leggermente appannate da alcune ruvidezze tipiche di un’opera prima – un parere scommetto condiviso. Due aspetti, tuttavia, mi sembra monopolizzino la visione, condensando la novità tarantiniana e la sua forza, oltre le categorie e i commenti con cui in questi anni si è scritto del film (pastiche di citazione alta e bassa, kubrickiano vuoto della rapina al centro, frammentazione del tempo narrativo, etc). Facciamo tre aspetti, meglio…

Il primo è certamente la teatralità esibita, dominante, di scrittura e messa in scena. Le iene aspettano un Godot criminale di nome Joe Cabot, che arriverà solo a fine film. Sul palcoscenico della warehouse ripensano a quanto accaduto, cercano la spia e si puntano la pistola contro, entrano ed escono dalla porta principale per raggiungere il parcheggio, un dietro le quinte mostrato unicamente in camera a mano (laddove invece il quadro fisso e severo regola la messa in scena degli interni). Sono pedine, colori senza nome nè storia, assemblati dal master of puppets Cabot come un gruppo teatrale: spogliati delle proprie identità, spinti sul crinale dell’inganno e della guerra psicologica, rappresentati da un Mr. Orange che ha dovuto compiere il percorso dell’attore per entrare nella parte, imparare un testo a memoria e renderlo credibile, come veniamo a sapere nel lunghissimo flashback. Teatrali e studiati sono i rimbombi, le posizioni su assi di legno del pavimento che paiono scricchiolare ad ogni colpo; prova generale dello spettacolo è il flashback che si svolge nel magazzino per stabilire la rapina e assegnare i nomi. Un’ode al palcoscenico e all’arte della recitazione o più probabilmente uno scheletro da dare ad un film che doveva restare estremamente economico? A little of both, immagino.

Il secondo aspetto sta nella rappresentazione manichea ed esclusiva della contrapposizione criminale-poliziotto, un mondo binario che non ammette donne (QT fu stupidamente criticato per quest’assenza, come noto) e solo pochissime “real people”, come vengono definiti gli altri; si fronteggiano assassini che in galera hanno imparato ad odiare gli sbirri e sono pronti a seviziarli, e poliziotti fieri di riuscire ad infiltrarsi o giovani reclute piagnucolenti, terrorizzate dal crimine, piombate tra i dialoghi più veri del vero che hanno sempre e solo studiato, tentato dispreratamente di comprendere. L’infiltrato Freddie/Mr. Orange, che in altri contesti e storie avrebbe ricevuto dal film e dallo spettatore uno sguardo comprensivo, per la sfortuna di essersi preso una pallottola in pancia nel servizio delle proprie funzioni, non genera alcuna simpatia, anzi: la nostra compassione è tutta per Larry/Mr.White, criminale dal cuore buono, che di quel ragazzo si è fidato, sul cui ghigno sfatto da Cattivo tenente il film va tragicamente a chiudersi. Questo mondo in bianco e nero, devoto al polar e al crime movie americano classico, subisce nel film una torsione decisiva, certamente dettata dal furore giovanile dell’autore. Anche la storiella dei bagni, il ritratto degli sbirri che Freddie consegna a Joe Larry ed Eddie per conquistarli, conferma le rispettive posizioni: un racconto al quadrato in cui i poliziotti sono fessi, dicono stronzate, si fanno fregare come dei coglioni. E cosa accade quando nel finale Freddie tenta di salvarsi la pelle, raccontando un’inverosimile storia su Blonde che avrebbe dato fuoco a tutto il magazzino per scappare coi diamanti? Non viene creduto, fatalmente – Mr. Orange non sa creare storie ma solo raccontarle dopo averne ripetuto il copione decine di volte. Da questa uscita dal seminato, maldestro tentativo di fregare i criminali, parte la disfatta collettiva, il mitico mexican stand-off tra Joe, Larry ed Eddie dell’epilogo.

Infine, come terzo e ben distribuito aspetto significativo del film, si afferma prepotente il gusto per la digressione (prima ancora che del flashback), di quel rivolo di aneddoti minuscoli e spesso incompleti, fatti di nomi e soprannomi, cenni ad accadimenti, dettagli che rendono i vari livelli della trama credibili. Ce ne sono tanti, e si fissano in testa così come accadrà alle mille storielle accennate e ai nomi indimenticabili dei film successivi: Alabama la ladra che faceva coppia con Larry, Marcellus – non ancora Wallace – che piazzava diamanti ma ora si sta facendo 20 anni a Susanville, la bestia nera Seymour Scagnetti che Vic Vega detto Toothpic (quale aneddoto al quadrato dietro questo nickname?) non sa come scrollarsi di dosso, quel pezzo di merda di Long Beach Mike di cui Freddie farebbe bene a guardarsi le spalle e molti altri. C’è già un universo fatto di storie, personaggi e miti, e siamo solo ad un esordio, realizzato da un 28enne – stupefacente. C’è già la capacità unica di forgiare un mondo e accarezzarlo quanto basta per rendere i personaggi tridimensionali. Si pensi al profilo aziendale del malaffare di Joe e suo figlio Eddie. Stanno in begli uffici, dirigono cantieri navali, organizzano colpi grossi. Gestiscono un’organizzazione criminale che affiora per frammenti e suggestioni, verosimile ed originale nel modo in cui viene presentata, in netta contrapposizione con le pratiche di un cinema di genere devoto ad una descrizione cronologica, progressiva, esaustiva.

Ancora una volta, e per quasi un ventennio ancora (sicuramente fino a Inglorious Basterds), il cinema di Quentin tarantino sarà questo: il dettaglio che vale per il tutto, lo ha detto lui stesso – non è la siringa che entra nel cuore di Mia Wallace e la riporta nel mondo dei vivi, ma l’ago!

Top

Come non concordare con questo quadro lucido e vivo su uno dei più grandi manifesti del cinema, peraltro ancora davvero “vivo” e non corroso del tutto dal tempo. Chissà cosa pensi di C’era una volta ad Hollywood….

Tante cose brutte, in realtà…