Il primo shock fu a sette, forse otto anni. Seguii i più grandi davanti allo schermo in casa d’altri, mentre i genitori parlavano e fumavano distanti. Cassettone VHS che spinge lo sportellino, musica definitiva a scorrere un mondo di fuochi e oscurità mai immaginato prima. Il futuro di Blade Runner si infilò sotto la mia pelle, la testa di Tyrell spremuta dal figlio ripudiato Beatty mi introdusse allo strumento ideale per reinventare la realtà e comprenderla, appropriarsene. Oggi il film di Scott, specie se paragonato al suo discutibile sequel, mi pare un oggetto miracoloso, allucinazione filtrata dall’ispirazione di un quasi grande regista.

24 Dicembre, prima serata Rai Uno, credo il 1988. Ammalato rassicuro i miei: lasciatemi a casa, riposo sul divano, in TV troverò qualcosa. Ritorno al Futuro fu un colpo di fulmine, mi rivelò il miracolo del cinema elevato all’ennesima potenza: poter tornare indietro nel tempo e cambiare il corso degli eventi. Ancora oggi, ripensando il senso di quella scoperta e mostrandolo ai miei figli, riconosco la perfezione del film di Zemeckis, la scrittura precisa e brillante, nei tempi e nella descrizione di ambienti e personaggi, seppur con il limite di genere del film per ragazzi.

Forse poco prima o qualche tempo dopo trascinai mia madre al cinema, stava diventando un’abitudine. Un film di angeli color seppia chiedeva di essere visto, Il cielo sopra Berlino. Nel gelo di un pomeriggio invernale ci presentiamo al botteghino, la cassiera ci fissa e azzarda: “Signora il film non è adatto al bambino, si annoierà”. E mia madre rassegnata: “Ma è lui che mi ha portato a vederlo!” Ricordo chiaramente che fuggimmo alla fine del primo tempo.

A fine anni 80 i videoregistratori invasero l’Italia, ne comprammo uno anche noi. Il video noleggio della mia città si chiamava Hollywood, ero un assiduo frequentatore. Con un congruo compenso ti duplicavano sottobanco i film appena usciti, e quell’anno fu il trionfo agli Oscar de Il silenzio degli Innocenti e Mediterraneo. Li possedevo entrambi, orgogliosamente, quando gli esercenti italiani li riproposero in sala. Se Mediterraneo era l’ossessione di mio padre, chiedeva di metterlo ogni giorno dopo il telegiornale e Beautiful, per godere del mare greco, la vicenda di Vassilissa e l’atterraggio durante la partita di pallone, io mi persi invece a vedere e rivedere il film di Demme, gli estremi del cannibalismo e la caccia ai serial-killer, molto di moda in quegli anni. Lo sapevo a memoria e ricordo molte battute ancora oggi.

I sabato sera dei miei quindici anni furono segnati dalla stessa visione notturna, decine e decine di volte, instancabile. I guerrieri della notte mi intrappolò in una compulsione disturbante, il bisogno di tornare in un mondo preciso e concluso, in quel caso colorato e veloce, divinamente musicato, dove rifugiarsi comodamente, sul divano di casa. Con tutto il mito e le discussioni che ha generato, oggi il film risulta un giocattolone controverso, capace tuttavia di mantenere intatto il suo fascino d’epoca.

Dallo zio materno ho ereditato la cinefilia e criteri rigorosi di catalogazione dei film (ai tempi delle videocassette che registravo ed etichettavo, archiviavo solo quando meritavano di essere conservati, divenuti oggi il miraggio della library perfetta, divisa per decenni, paesi produttori e registi principali). Con lui, cugini sorella e tutta la famiglia, stabilimmo due cult, uno per l’estate e uno per l’inverno, dopo gli strazianti pranzi all’italiana: Il Sorpasso di Risi e Amore e Guerra di Allen. Due film effettivamente mitici, con le loro rispettive misure e intenzioni. Due riti collettivi con cui specchiarsi nella risata dell’altro, costruire un codice per boutade familiari ricorrenti e stucchevoli, sulle orme dei due mattatori Bruno Cordona o Boris Grushenko.

Negli anni del Liceo, quando la passione montava impetuosa facendomi mimetizzare i Castorini dentro i libri di storia e filosofia, il rito collettivo fu quello del cineforum casalingo, proiezioni da 10 a 20 persone, seduti in terra o appollaiati sui divani, sotto gli occhi rassegnati dei miei genitori. Due i cult di quegli anni: L’Odio di Kassovitz e Clerks di Smith. Il primo amato per il suo essere anti-sistema e anti-polizia, in un bianco e nero inciso nel cemento e sempre strafatto; il secondo un micidiale tour-de-force di risate e un esempio perfetto di cinema zero-budget, facce dialoghi e l’arte di arrangiarsi. Due film che oggi portano sulle spalle tutto il peso dei loro oltre venti anni.

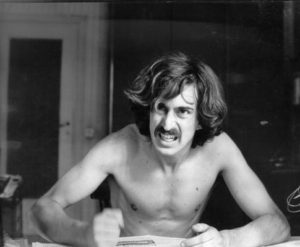

Nanni Moretti e soprattutto Ecce Bombo hanno occupato un altro posto importante nei cineforum tra amici, film epocale consumato ripetutamente e divenuto decisivo non solo nella mia formazione cinefila, anche e soprattutto in quella personale, nell’avere vent’anni (negli anni 70 come negli anni 90) – quel sarcasmo, quel surrealismo, quello sprezzare tutto e tutti pur desiderando di essere accettati sono elementi della mia personalità, condivisi con Michele Apicella. Ancora oggi resta un cinema folgorante seppure nella sua forma sciatta, certo il piu puntuale di Moretti nel cogliere il disagio del momento, meglio di quanto avvenuto in seguito con la morte del figlio – su questo, fatto raro, sono d’accordo con mio zio.

Dopo aver chiesto una tesi in filmologia sui fratelli Coen, amati in maniera intermittente, una folgorazione cambiò le carte in tavola. Avevo sempre seguito Lynch, capendolo e non, travolto dal treno di Twin Peaks a inizio Novanta e ancora piacevolmente interrogato dalla deriva di Lost Highway. Ma dopo aver visto (in video e in colpevole ritardo) Mulholland Drive decisi di affrontarlo di petto, analizzandone la storia produttiva capii il perché di quella inedita forma finale (potete leggere parte della mia tesi QUI). Fu un lavoro decisivo per la mia formazione di “analista”, mi insegnò quanto per comprendere l’opera cinematografica, costosa e complessa, sia sempre necessario conoscerne l’iter produttivo. Oggi mi cibo di biografie – di attori, registi, produttori, critici cinematografici o agenti.

Altri cinemi che intorno ai vent’anni, approfondendoli all’università o incontrandoli poco prima, mi cambiarono la mente furono quelli di Buñuel e Ferreri, sconvolgenti e paralleli, e in particolare de Il fascino discreto della borghesia e de La grande abbuffata. Erano gli anni in cui studiavo Bazin e ritrovavo nell’esperienza del cinema quella del sogno, spazi destinati a infinite analisi (il mio corto PUGNALI DI CARTA parla proprio di questo). Ne Il fascino amavo l’incastro narrativo, la libertà espressiva che non doveva ricorrere a virtuosismi registici, la forza delle critiche sociali cui aderivo con tutto me stesso. Ma erano anche gli anni in cui le esperienze dei maestri di venti anni prima come Ferreri costituivano il solo riferimento alto, irraggiungibile, cui rifarsi. In questo senso l’apologo funereo de L’abbuffata scatenava in me, che non pienamente ne afferravo i sensi piu reconditi, uno stupore e un amore incondizionati per quello sguardo cosi lucido e definitivo, sull’uomo e i suoi desideri, che a lungo avrei cercato di adottare. Il mio primo corto, ridicolo e malconcio, impossibile metterlo on-line, era dedicato proprio a Ferreri e Buñuel.

Per anni, insieme a Scorsese Kubrick o De Palma, Tarantino è stato regista idolatrato, citato, attraversato in lungo e in largo (soprattutto Reservoir Dogs), certamente quello più contemporaneo, che vedevo affermarsi mentre in me montava prepotente la dipendenza dai film. Considero ancora oggi Kill Bill la sua magia, capace di forgiare un universo a lui e i suoi film riferito (per alcuni eccessivamente, e capisco la critica) e allo stesso tempo esprimersi sulla maternità, la fedeltà e la vendetta. Nel 2005 ne scrissi approfonditamente, potete leggere QUI il risultato delle mie analisi su narrazione e messa in scena. Purtroppo QT ha in seguito preso strade discutibili, specie con gli ultimi due western politici. Vedremo cos’accadrà col nono film previsto per l’Agosto 2019.

Rividi non molti anni fa La dolce vita. Già al liceo, quando costrinsi con il miraggio di zero compiti a casa alcune classi a vederlo con me, per tutte le sue tre ore di durata, avevo capito quanto fosse cruciale quell’esperienza. Nelle parole di Roger Ebert ho ritrovato le sensazioni di quest’ultima visione, la consapevolezza che si tratti di un raro caso in cui il film cambia con te, capace di produrre senso e sensazioni diversi in base al momento in cui lo rivedi. Forse, ripeto forse, non sia mai provare a dare un giudizio definitivo su questo, il film di Fellini può davvero essere considerato il più bello della storia del cinema. Ah, dimenticavo: ho chiamato i miei figli Anita e Marcello.

L’ultima ossessione cinefila, filtrata dall’avere ormai quarant’anni e aver finalmente perso il vizio della visione compulsiva, è stato The Master di P.T. Anderson, film non amato in sala e riscoperto dopo qualche tempo in video, che mi ha ammaliato con le sue interpretazioni e la sontuosa ricostruzione d’epoca, il suo incedere ipnotico nonostante le sbavature tipiche dell’autore. Sicuramente uno dei grandi film di questa nostra epoca di immagini moltiplicate, in cui è sempre più difficile trovare uno sguardo riconoscibile.