Il critico adora leggere, in particolare la letteratura americana (quella del Novecento, a voler essere precisi). Adora Truman Capote, o almeno i libri che ha letto: “Altre voci altre stanze” e “L’arpa d’erba”.

Il critico va così al cinema, e cerca di sorvolare sul – di dimenticare il – fatto che il più noto romanzo dello scrittore in questione, “A sangue freddo”, intimamente collegato con il film che sta per vedere, lui non l’ha letto. Ma non per cattiveria, o peggio per mancanza di devozione (se fosse per la devozione, il critico passerebbe tutta la vita sdraiato a leggere, andando di link in link per rimediare alle lacune di cui si sente quotidianamente colpevole, e rendendo così omaggio a chi meglio di lui ha saputo scrivere parole meravigliose, e ricche di senso): semplicemente per caso, un caso bastardo e nulla più. Ma non avendo letto il libro da cui il film è tratto, in maniera molto diretta per giunta (“A sangue freddo” racconta infatti di Capote che va in una cittadina di non so quale stato ad indagare sul perché due ragazzotti ignoranti abbiano sterminato una famiglia media americana gettando nell’incredulità una comunità ed uno stato interi), il critico interrompe in maniera determinante la catena meta-testuale su cui il film è costruito: pur avvertendo l’importanza (ed il peso specifico) che il riferimento autoreferenziale contenuto nel testo comporta, e che da subito si segnala come motivo di estremo interesse durante la visione, il critico si rassegna alla superficialità inevitabile, “vediamo il film e cerchiamo di capire se ne vale la pena”, dice tra sé e sé.

Le premesse con cui entra in sala non sono poi delle migliori. Trascinato a forza dai suoi colleghi di lavoro, è convinto di assistere ad un film hollywoodiano e nulla più: piccolino ed indipendente (se al giorno d’oggi abbia ancora senso definire un film indipendente – il critico ha seri dubbi…), è vero, ma pur sempre un film che punta all’Oscar, e che su un pubblico di massa (leggi: i giurati dell’academy…) costruisce il proprio racconto.

Le premesse con cui entra in sala non sono poi delle migliori. Trascinato a forza dai suoi colleghi di lavoro, è convinto di assistere ad un film hollywoodiano e nulla più: piccolino ed indipendente (se al giorno d’oggi abbia ancora senso definire un film indipendente – il critico ha seri dubbi…), è vero, ma pur sempre un film che punta all’Oscar, e che su un pubblico di massa (leggi: i giurati dell’academy…) costruisce il proprio racconto.

I fatti tuttavia sconfessano la sfiducia del critico: il film è godibile, ben fatto, con un suo giusto pace (termine americano con cui il critico sostituisce “atmosfera”, che a lui mette i brividi…), ottime performances ed una lettura sul personaggio e sull’America anni ’50 che il critico non si aspettava proprio, e che si trova costretto a riflettere nella sua urgenza (il critico è un uomo di pregiudizi, attaccato a stereotipi che sovente deve rinnegare per rimettersi in discussione; ma il critico è anche un caso umano molto raro: più spesso l’idea preconcetta sul film che si va a vedere ha la meglio sui fatti, e la cosa non va bene, il critico ne è convinto, e cerca di combatterla con tutte le sue forze, almeno sulla sua pelle).

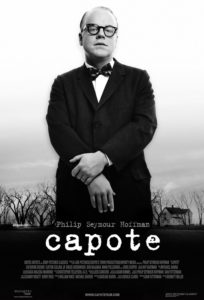

Nel film, la meta-testualità di cui sopra colpisce il critico, lo rende partecipe della vicenda. L’odioso dandy Capote non si nasconde nella storia, nella messa in scena o nell’interpretazione, anzi: emerge come il dato preminente del film (che Seymour Hoffman sia bravo è fuor di dubbio, ma questo al critico interessa poco, tanto è preso nella rete della diegesi), la sua caratterizzazione è quello che più stimola la curiosità del critico: un uomo spregevole (Capote, non il critico- sia chiaro) e sopra le righe, un solipsista che non sa comunicare con nessuno, che è saccente ed autoreferenziale, e che quando scopre che non sa comunicare neanche con se stesso si vede crollare il mondo attorno, e non sa come reagire (la didascalia conclusiva ce lo dirà: Capote non riuscirà mai più a finire un libro…).

Ma cosa è successo a questo scrittore così sensibile, attento e anche cinico, che aspetta con ansia la rivelazione del movente dell’omicidio, il rimosso che resta ignoto allo spettatore per tutto il film, che dimentica la propria fulgida vita sociale per assistere l’assassino Perry, fino a sentirlo come un fratello, uno a cui la vita ha detto solo male, che come lui è stato abbandonato e costretto a crescere praticamente da solo? E’ successo quello che capita allo scrittore nel momento in cui la sua fantasia, la costruzione immaginaria di ciò di cui sta scrivendo, si trasforma in schifosa realtà, in questo caso nel vuoto di un omicidio del tutto privo di senso, giustificabile solo come un atto di follia.

E’ a questo punto che il critico si identifica con Capote, è qui che rivive un timore costante della sua grigia vita di cinefilo, lo scontro con la realtà; è proprio per sfuggire al rischio di doversi misurare con l’oggettiva e misera portata del mondo che il critico ha scelto la passione del cinema, le storie di vita raccontate su uno schermo in cui non sarà mai costretto ad entrare. E’ per questo che le storie dei film lo commuovono e lo fanno gioire mentre quelle vere lo disgustano, lo terrorizzano.

Così, quando lo spregevole Capote brucia le tappe della sua relazione interpersonale con “l’assassino-Perry-oggetto-del-suo-scrivere”, con l’argomento vivo che tanto ha a cuore, l’uomo Capote si ritrova in una trappola senza via d’uscita.

Dapprima sembra un filantropo, un uomo che si sta identificando con criminali che il mondo intero vorrebbe vedere impiccati e che grazie a lui ottengono rinvii su rinvii per l’esecuzione; basta però la rivelazione, la confessione a lungo desiderata, e necessaria per concludere un libro che il naif mondo perbene è pronto ad applaudire come un capolavoro prima ancora che sia completato, per far crollare l’uomo Capote: adesso quei due poveretti divengono dei mostri, quello che tutto il mondo ha visto sin dall’inizio e che il suo furore immaginativo gli ha impedito di vedere, due criminali con cui ora è impossibile anche solo scambiare una parola. (Per inciso: paradossalmente solo ora, e credo che questo sia indicativo della effettiva riuscita del film, lo spettatore riesce a perdonare i due assassini, a giustificare la stupidità del loro gesto, ad identificarsi con loro e a rimettere in discussione lo status quo del sistema di giudizio mantenuto a metà strada per tutto il film. Un ribaltamento logico molto riuscito, e funzionale a far passare i buoni dalla parte dei cattivi e viceversa…)

Bloccato nelle gambe e colpito nell’intimo, il critico partecipa della vicenda dell’uomo Capote e lo disprezza, ne rifiuta la condotta, lo vorrebbe vedere impiccato, lui, e non quei due poveri cristi. Criminalizzare lo stupido Capote è come criminalizzare se stessi, lo sdegno verso la reazione dello scrittore dopo che il suo “schermo dell’immaginario” è crollato è reazione di fronte al crollo che il critico non potrebbe mai permettere, che non riuscirebbe mai ad accettare.

E non c’è redenzione, di fronte alla causticità del messaggio: Capote può tornare sulla scena, dire due parole ai due condannati a morte, osservare il cappio mentre si stringe sulla gola di Perry, ma il tutto oramai si è rovesciato, il dorato mondo della scrittura non sarà mai più come prima, per l’autore Capote.

Per chiudere, una nota sulla forma del film: corretta ed anonima, in linea con il discorso complessivo, che quando tenta di farsi marca di enunciazione compie errori madornali (perché utilizzare la mdp a mano nel dialogo finale, cercando di creare una tensione che sta invece altrove?…) e quando al contrario si mantiene coerente al contorno funziona a meraviglia.

Rispettando lo schema di un cinema trasparente, che riesce a far riflettere. E non è poco.

P.S. – e complimenti a Philip Seymour Hoffman, apprendo stamane, un oscar assolutamente meritato (alla fine, il critico è costretto a rilevare anche ciò che non lo interessa, rassegnato).