Maledetta anagnoresis.

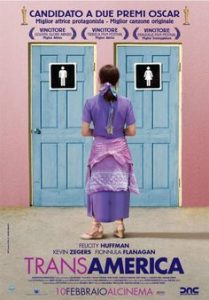

Si potrebbero scrivere pagine e pagine, ed in molti lo hanno fatto, sulle tendenze del nuovo cinema internazionale (Brokeback Mountain, Reinas, Transamerica): la problematica sul genere, storia di amore omosex o condizione ambigua che sia, attiva una riconsiderazione della differenza sessuale, del limite contro cui l’uomo deve scontrarsi, inevitabilmente, per trovare una dimensione ontologica propria, lo stadio di una modernità estremizzata in cui le apparenze si sciolgono e siamo costretti a confrontarci con la misura della nostra incertezza. Appropriato o meno, valido per tutti o funzionale a qualcuno/qualche cosa, difficile stabilirlo, questo trend narrativo rischia purtroppo di restare magro spunto incapace di divenire storia e discorso, di trovare una forma appropriata che ne giustifichi l’invadenza e che non mostri spudoratamente, in ogni suo passaggio, un limitante e controproducente servilismo nei confronti dell’idea.

Così Transamerica rivela quanto sia terribile scoprire che “dietro l’idea, NIENTE”, un film che lavora nella scrittura solo e soltanto sull’interpretazione di Felicity Huffman, caricando come una molla tutti gli altri personaggi, macchiette al servizio del protagonista, ed impedendo ogni possibile articolazione narrativa che non sia la rivelazione della drammatica notizia che inevitabilmente, prima o poi, sconvolgerà la già sin troppo drammatica esistenza dello sbandatello Toby. L’asimmetria informativa tra i personaggi principali regge il plot, o meglio è il plot, blocca la scrittura e anche la stessa mimesis, la credibilità della storia. Colpa del doppiaggio italiano, che rende ridicolo il personaggio protagonista sin dall’inizio, appioppandogli una voce inverosimile (se vi è capitato di ascoltare parlare un transessuale, o incontrarlo per strada, sapete bene cosa voglio dire); colpa delle scelte di casting, che non propongono un trans che sia degno di questo nome, ma riempiono di fondotinta la faccia delle attrici pensando in questo modo di poter convincere gli spettatori.

Così Transamerica rivela quanto sia terribile scoprire che “dietro l’idea, NIENTE”, un film che lavora nella scrittura solo e soltanto sull’interpretazione di Felicity Huffman, caricando come una molla tutti gli altri personaggi, macchiette al servizio del protagonista, ed impedendo ogni possibile articolazione narrativa che non sia la rivelazione della drammatica notizia che inevitabilmente, prima o poi, sconvolgerà la già sin troppo drammatica esistenza dello sbandatello Toby. L’asimmetria informativa tra i personaggi principali regge il plot, o meglio è il plot, blocca la scrittura e anche la stessa mimesis, la credibilità della storia. Colpa del doppiaggio italiano, che rende ridicolo il personaggio protagonista sin dall’inizio, appioppandogli una voce inverosimile (se vi è capitato di ascoltare parlare un transessuale, o incontrarlo per strada, sapete bene cosa voglio dire); colpa delle scelte di casting, che non propongono un trans che sia degno di questo nome, ma riempiono di fondotinta la faccia delle attrici pensando in questo modo di poter convincere gli spettatori.

Il riconoscimento, dicevamo all’inizio, questo l’unico elemento degno di nota, purtroppo. Ad una prima parte tirata per le lunghe, in cui non accade nulla e si sfilacciano semplicemente tutti i presupposti narrativi di partenza, segue la parte migliore del film, a casa dei genitori di Bree, in cui i nodi vengono al pettine: caspita però, quanto c’è voluto! Il resto è schifosamente, mi dispiace ammetterlo, una storia scritta già mille volte: un finale prevedibile e consolatorio che non serve a nessuno (se non alla Huffman per mostrarsi nuda nella vasca da bagno), e che ci dimostra in maniera “che più chiara non si può” la “reazione intrinseca” di un messaggio che si maschera, attraverso il meltin pot (la tata nera di Toby e l’indiano col cappello texano che ospita i due viaggiatori) ed un sesso gratuitamente esplicitato, in finta trasgressione, mantenendosi al contrario saldamente vincolato ad un sistema di valori da cui non riesce, o ancora peggio probabilmente non vuole, prendere le distanze.

Restano alcuni spunti, molto isolati, da cui si sarebbe potuto trarre qualcosa di meglio: la terribile solitudine cui costringe la condizione transessuale, l’incapacità di sopravvivere nella confusione di un corpo bicefalo, lo sdoppiamento della personalità che tutti noi dobbiamo affrontare, le piccole quotidianità, divertenti (e il film riesce ad esserlo davvero in poche circostanze, un po’ per la scrittura, un po’ per la Huffman) ed estremamente realistiche, di dover affrontare l’aporia tra esterno ed interno. Di tutto questo il film non riesce a vivere, sciolto com’è in una prevedibile escalation di buoni sentimenti, incapace di guardare in faccia la reale conseguenza di una scelta di vita così estrema, del confronto con una disfunzione così impopolare come quella di genere. D’altronde, un altro film avrebbe avuto un altro destino, e addio riconoscimenti in giro per il mondo e sicuro Oscar tra una settimana. E c’è qualcuno che ancora parla di cinema indipendente. Altri tempi, c’est la vie: che altro aggiungere?….