Fa sorridere pensare a chi è costretto a trovare parole per descrivere il cinema di Quentin Tarantino. Fa sorridere pensare che qualcuno provi anche ad utilizzare il suo cinema/non-cinema come oggetto per saggi, analisi, trattati di semiotica e molto altro. Osservazione preliminare: se con Kill Bill il cinema era stato ucciso e resuscitato nelle forme della fenice Beatrix Kiddo, in Death Proof il cinema non c’è più, al suo posto restano solo mozziconi laceri di memoria cinefila, abbandonati sui marciapiedi e pronti per essere raccolti e rimasticati.

Fa sorridere pensare a chi è costretto a trovare parole per descrivere il cinema di Quentin Tarantino. Fa sorridere pensare che qualcuno provi anche ad utilizzare il suo cinema/non-cinema come oggetto per saggi, analisi, trattati di semiotica e molto altro. Osservazione preliminare: se con Kill Bill il cinema era stato ucciso e resuscitato nelle forme della fenice Beatrix Kiddo, in Death Proof il cinema non c’è più, al suo posto restano solo mozziconi laceri di memoria cinefila, abbandonati sui marciapiedi e pronti per essere raccolti e rimasticati.

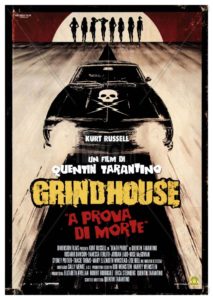

Come scriveva giorni fa Antonio Crespi, ormai anche i sassi sanno la storia di Grindhouse, di Robert Rodriguez e del film doppio diventati poi due (memorie vaghe dei fatti di Kill Bill riemergono prepotenti: che i fratelli Weinstein portino sfiga?). Tanto vale concentrarsi allora sul film in sé, al di la delle dicerie produttive che riempiono i giornali, e sforzarsi di capire cosa sia accaduto in questi ultimi cinque anni, durante i quali il nome di Tarantino è diventato sinomino incondizionato di cinema trash e operazioni vintage. Non che questa caratteristica non appartenga al cinema del Nostro; semplicemente non possiamo oscurare il talento e l’unicità dello sceneggiatore, del regista, dell’innovatore Tarantino, e con la scusa dei b-movies continuare a parlare solo di filmetti e di Barbara Bouchet.

Tra pellicola graffiata, immagini che saltano, fotografia sgranata e inquadrature ballerine, il nuovo Tarantino compie un decisivo passo indietro rispetto all’operazione proposta da Kill BIll: non c’è più riabilitazione del cinema basso, recupero e nuova dignità che si voleva conferire ai classici di genere idolatrati dal regista e bistrattati dalla storia alta del cinema (un’operazione che Kill Bill compiva efficacemente, fondendo citazione ed autocitazione, libertà e rigore, tornando sul cinema a basso costo del passato con una confezione luccicante, contemporanea, che a quel passato faceva pensare con tenerezza ma con l’occhio e la mente fermamente ancorati al presente). In Grind House l’operazione nostalgia prende il sopravvento, e lo stile si piega al servizio della rievocazione, il salto nella macchina del tempo decide dell’aspetto formale del film e dei suoi modelli di messa in scena. Come dire: sicuramente una coerenza maggiore e netta, nello sposare la tradizione zozza della storia del cinema, ma anche uno smarrimento sostanziale di quell’etichetta (l’immagine) che permetteva di distinguere Tarantino dall’oggetto del suo culto che si faceva cinema.

Che Quentin abbia deciso di sottrarre se stesso in favore dei suoi idoli? Tranquilli, è solo una brutta impressione: sono ancora molte le autocitazioni (una su tutte: il cellulare di Jungle Julia che trilla come il fischietto alla Bernard Herrmann di Kill Bill), estenuanti i lunghi dialoghi (attenti: quando il film ricomincia, nella seconda parte, il gioco della caratterizzazione inizia davvero a stancare, e tra citazioni reiterate e fuck multipli si perde spesso il filo), sempre onnipresenti i feticci e le proprie creature (tanto le sigarette Red Apple, quanto la stunt Zoe Bell che diventa attrice – ovviamente nei panni di se stessa…), ancora vivo il tentativo di fondere se stesso alla sua personale storia del cinema. Se manca però l’immagine, e con essa il cuore dell’intervento autoriale e personale decisivo del Tarantino regista, allora resta forse il racconto, e la funzione destabilizzante e al contempo straniante dei flashback.

Ma anche qui si resta delusi: dove sono i salti, le ripetizioni, le andate e i ritorni della storia, cui eravamo stati abituati? Solo un esercizio di multipli punti di vista accompagna l’impatto frontale al termine della prima parte di Death Proof, come sempre funzionale, emozionante e riuscitissimo (va beh, ma che cosa non gli viene bene, a Tarantino?). Niente flashback e niente salti quindi, un racconto diviso in due, e a sua volta diviso in altre due parti interne (logica delle scatole cinesi o divisione puntigliosa in vista dei rimaneggiamenti di produzione a cui ormai il Nostro è avvezzo?…), con un finale a ritmo forsennato e lunghissimo che ricorda l’epilogo sulla finta neve giapponese nel cortile della House of the Blue Leaves nel volume 1 di Kill Bill. Se lì si trattava del cappa e spada in mandarino, qui siamo dalle parti dello slasher anni ’70, del rosa-folle di Russ Meyer, della car chase che imperversava nei cinemini pidocchietti di 30 anni fa – un mix come sempre riuscito e stratificato, in cui è impossibile calcolare i livelli e distinguere gli interventi operati da Tarantino sulla materia. Sia sufficiente considerare questa deriva “nel genere”, cosa che accadeva anche nel melanconico finale western del secondo Kill Bill, per affrontare l’elemento decisivo del film, capace di distinguere Grind House dagli altri film del regista e portare la ricerca narratologica di Tarantino su territori sempre più impervi e desolati.

Si parte con dei personaggi, dei rapporti, delle tracce di storia che potrebbero svilupparsi ma che noi, spettatori attenti, sappiamo non si risolveranno in nulla (emblematico il ragazzo con cui Jungle Julia smessaggia col cellulare e che non comparirà mai): un marchio alla Tarantino che non significa incompiutezza ma possibilità, fantasmi e suggerimenti, umori e suggestioni – o si comprende e se ne gode, o ci si incazza. Subentra da subito l’elemento di genere, il pericolo a forma di teschio disegnato sul cofano dell’auto di Mike: sale la musica, tremano le gambe, ma la bella Butterfly sfodera le sue battute migliori proprio in concomitanza col crescere della tensione (e qui Tarantino dimostra di saper gestire e improvvisare coi registri come nessun altro nel cinema di oggi…). Mike è misogino e farà una strage, si è capito dall’inizio e non è un problema. Prima dell’epilogo quasi horror della prima parte del film, graffi, trashate e sporcature hanno invaso lo schermo, a ricordarci quale referente tenere in considerazione per capire Death Proof.

Poi il film si rompe e riparte, più lento e noioso di prima, con meno divertimento e più citazioni a riempire i buchi. Ricompare Mike, scampato miracolosamente al primo incidente, e mentre le nuove protagoniste, a bordo di una spider della marca Pussy Wagon, ci mostrano che cos’è la femminilità secondo Tarantino, in tutta la sua terribile/maliziosa protervia e incommensurabile/disarmante dolcezza, il killer riaffiora e vuole giocare. Peccato però che al diabolico killer della prima parte si è sostituito un povero matto, che tramite poche scarne battute mostra la misoginia endemica e immotivata che lo assilla.

E qui è il punto nodale della faccenda: Mike non ha motivazioni, non si sa dove è stato dopo l’incidente, da dove viene, cosa vuole. E’ un puro personaggio strappato al cinema, senza contesto, e a quel cinema vuole tornare per forza, alla faccia delle due condizioni minime che ogni racconto filmico deve rispettare: sviluppo del personaggio e del racconto. Quando decide di perseguitare le due stunt che giocano ad eccitarsi con la Dodge di Punto Zero, il film non c’è più: resta l’atto vuoto e il non-sense, la sfiga di aver scelto male, dannatamente male, ed essere finito tra le braccia di tre ragazze terribili. E le super donne alla Russ Meyer, dopo aver giocato a fare le cattive con l’amichetta modella, lasciata come pegno per prendere l’auto, dopo qualche lacrima che il primo inseguimento di Mike ha fatto scendere si trasformano in valchirie assetate di sangue, feroci inseguitrici capaci di uccidere a pugni e calci lo psicopatico Mike. E la dolce Abby (cioè la splendida Rosario Dawson), mammina che doveva restare a casa a badare a sua figlia (altro dettaglino buttato lì, minimale ma essenziale a connotare il personaggio), chiude il film con un tacco nel cervello di Mike.

Dov’è finita la cronologia degli eventi, la logica drammaturgica, l’evoluzione delle psicologie? C’è il set up sui personaggi, ma si scioglie in un baleno, non appena il genere prende la mano e decide le sorti della storia. Lo schermo si sfonda e la musica pompa, tornando prepotente dagli anni ’70. Come si può pensare di scegliere, dico solo di scegliere, tra eccitazione e indignazione, all’uscita della sala? Come si può prendere una posizione che condanni o accetti una provocazione come questa? Al limite mettiamo le mani avanti, e riconosciamo, come altri dicono giustamente da giorni, che Quentin deve essere un grande paranoico, se ogni film sembra quasi che abbia paura sia l’ultimo, se in ogni film condensi sempre tutto e spinga l’acceleratore così al limite da impedire di essere riconosciuto.

Non c’è che dire: ancora una volta Tarantino ha reinventato le categorie, e non certo il cinema (che non era sua intenzione…), ma le categorie che noi poveri esseri umani siamo soliti utilizzare per chiudere il cerchio ed esprimere un giudizio di senso compiuto. Ma dove il senso compiuto latita, anzi è apertamente osteggiato, tanto vale abbandonarsi al piacere e al divertissment.

Sempre che le lungaggini non facciano calare la palpebra e le citazioni non depistino l’attenzione.